Étude pluridisciplinaire des manuscrits tokhariens. HisTochText – bilan du projet ERC

Lancé en octobre 2018, le projet ERC Advanced Grant History of the Tocharian Texts of the Pelliot Collection (HisTochText) s’est achevé en mars 2024. Porté par Georges-Jean Pinault, directeur d’études à l'École Pratique des Hautes Études - PSL, cet ambitieux programme avait pour objectif de décrire la culture manuscrite du bouddhisme dans les monastères de la région de Kucha au 1er millénaire de notre ère à partir des manuscrits rapportés par la mission Pelliot en Asie centrale (1906-1908) et déposés à la Bibliothèque nationale de France (BnF) en 1910.

Le fonds Pelliot

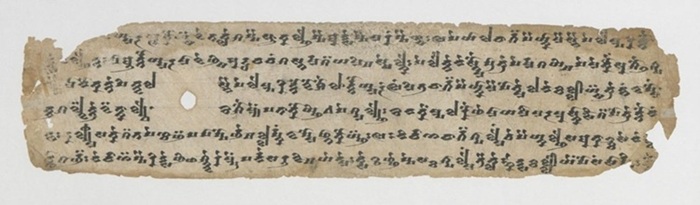

Conservé à la BnF, le fonds Pelliot comporte, outre des manuscrits en chinois, tibétain, sogdien, khotanais, sanskrit, des manuscrits tokhariens sur papier et sur bois, rapportés par l’historien et linguiste Paul Pelliot (1878-1945) lors de sa mission en Asie centrale (1906-1908). Ces manuscrits, datés dans leur majorité entre le Ve et le VIIIe siècle de notre ère, proviennent essentiellement du monastère de Duldur-Akhur, à l’ouest de Kucha (Chine, province du Xinjiang), une oasis située au nord du désert du Taklamakan.

Ils révèlent que l’écriture tokharienne (brâhmî, adaptation d’une écriture indienne destinée à noter d’abord le sanskrit) ne se limitait pas à la transmission des textes bouddhiques, canoniques et paracanoniques. Elle était utilisée aussi dans des correspondances, des contrats administratifs, des listes d’inventaire, des registres de comptabilité, qui offrent un aperçu des aspects pratiques et quotidiens de la vie du monastère.

La culture tokharienne au cœur du bouddhisme

Le « tokharien » renvoie à deux langues étroitement apparentées, le tokharien A et le tokharien B, qui forment une branche de la famille linguistique indo-européenne, déchiffrée en 1908. Les textes en tokharien A et B sont pour la plupart des traductions ou adaptations des textes connus dans d’autres langues du bouddhisme, rappelant ainsi la propagation de la culture indo-bouddhique en Asie centrale le long des « routes de la Soie ».

Les populations locales rencontrées par les missionnaires bouddhiques dans le bassin du Tarim à partir des premiers siècles de notre ère étaient illettrées. Les manuscrits tokhariens témoignent ainsi non seulement de la propagation du bouddhisme mais aussi de la transformation des communautés locales par l’introduction de l’écriture, de l’art de la copie et de l’organisation scripturaire. Ces pratiques reflètent une « littératie » sophistiquée, indissociable de l’essor du bouddhisme en Asie centrale. La plupart des manuscrits tokhariens du fonds Pelliot sont en tokharien B, mais une minorité est en tokharien A.

Un projet multidimensionnel et des avancées majeures

L’équipe rassemblait des chercheurs (doctorants et post-doctorants) en philologie sanskrite et tokharienne de l’EPHE - PSL et des chercheurs rattachés au Centre de Recherche sur la Conservation (USR 3224, CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle), et au Center for the Study of Manuscript Cultures (Hamburg, Asia and Africa Institute).

Le projet HisTochText se situait dans la continuité du travail philologique poursuivi depuis plus d’un siècle, et par Georges-Jean Pinault depuis 1980. Grâce à l’imagerie multispectrale, il a été possible de déchiffrer des manuscrits particulièrement difficiles, notamment en tokharien A. Les transcriptions et traductions des manuscrits ont été saisies sur la base de données CEToM hébergée par l’Université de Vienne. Avec le soutien des techniques d’humanités numériques, les manuscrits du fonds Pelliot ont été numérisés et intégrés dans des bases de données accessibles à la communauté scientifique, facilitant les comparaisons avec d’autres collections conservées à Berlin, Londres, Saint-Pétersbourg, au Japon et en Chine.

Le travail poursuivi avec le soutien de la BnF, et réalisé dans le cadre du Département des Manuscrits, a permis de nombreuses avancées sur le plan strictement philologique (transcription et édition de manuscrits, paléographie, codicologie, résultats qui ont alimenté des bases de données), et sur les techniques de fabrication et préparation du papier (y compris l’identification des plantes), et de composition de l’encre. La datation absolue de manuscrits sur planchettes de bois (entre le IIIe et le VIIIe siècle de notre ère) a été obtenue au moyen de la mesure du carbone 14, par le C2RMF (laboratoire du Louvre). Il est confirmé que le papier était produit localement, pour satisfaire aux besoins considérables de copie de manuscrits des communautés bouddhiques.

Le projet HisTochText contribue également à un tournant des études tokharologiques et centrasiatiques qui depuis deux décennies ont vu l’importance croissante de la prise en compte des dimensions historiques, sociales, économiques, culturelles, techniques, matérielles, qui constituent le contexte d’élaboration, de copie et d’usage des manuscrits. C’est désormais un objet historique de plein droit, et non plus seulement un éventail de sciences auxiliaires de l’histoire.

Les membres de l’équipe ont publié plusieurs articles dans des périodiques de référence, en plus de communications dans des colloques internationaux. Quatre livres publiés en open access sont en cours de finalisation : trois monographies chez Brill et un volume collectif chez Mouton. Une série chez Brill a d’ailleurs été créée pour l’occasion et pourra accueillir d’autres monographies à l’avenir : Central Asian Languages and Buddhist Texts.

Bases de données

TochStory : https://heurist.huma-num.fr/heurist/?db=VK_TochStory&website&id=25

TochPhrase : https://histochtext.huma-num.fr/TochPhrase

CEToM « A Comprehensive Edition of Tocharian Manuscripts» : https://cetom.univie.ac.at

BnF, Archives et manuscrits : https://archivesetmanuscrits.bnf.fr

19 mars 2025.