Parutions de septembre 2022

Découvrez la sélection de rentrée.

À la recherche de la continuité iranienne : de la tradition zoroastrienne à la mystique islamique

Recueil de textes autour de l’œuvre de Marijan Molé (1924-1963)

Samra Azarnouche (ed)

Les travaux de l’iranisant slovéno-polonais Marijan Molé (1924-1963) ont exercé sur les sciences religieuses une profonde influence qui se laisse observer jusqu’à nos jours. En à peine quinze ans (1948-1963), il a su donner une impulsion sans précédent aux études iraniennes, grâce à l’étude minutieuse des corpus allant de l’Avesta et de la littérature moyen-perse zoroastrienne aux traités de mystique islamique, en passant par les épopées persanes et les gestes mythiques. Trop tôt interrompu, le vaste projet qu’il avait mis en œuvre dès ses années d’étude à Cracovie et qu’il poursuivit à Paris et à Téhéran avait pour axe principal la mise au jour d’un système unitaire qui sous-tendrait l’évolution d’une doctrine religieuse sur la longue durée, une « continuité iranienne ».

La découverte récente de son Nachlass (IRHT et BULAC, Paris) nous fournit l’occasion de faire un état des lieux de son héritage et de tenter de mettre en lumière l’originalité de sa démarche et son apport à l’histoire des idées et au débat intellectuel sur les religions de l’Iran, en dégageant à la fois les acquis et les impasses, les innovations et les prolongements.

Le présent volume rassemble les contributions sur le zoroastrisme et la mystique islamique, présentées à la journée d’étude internationale intitulée « Entre le mazdéisme et l’islam », dédiée à l’œuvre de Marijan Molé, qui s’est tenue le 24 juin 2016 à Paris.

Saint Paul et la philosophie

Une introduction à l'essence du christianisme

Paul de Tarse est une énigme qui a fasciné de nombreux penseurs (Augustin, Luther, Nietzsche, Freud, Heidegger, Ricœur). Pour l’atteindre au plus près, Olivier Boulnois se propose ici de remonter, en-deçà de toutes les interprétations qui l’adaptent en prétendant le respecter, jusqu’à ses Épîtres elles-mêmes. Il discute ainsi ses principaux interprètes du XXe siècle, en s’appuyant sur des recherches historiographiques récentes.

En Paul se joue un nouveau rapport entre le judaïsme et le logos grec qui donnera naissance au christianisme. Mais, au lieu d’apparaître comme celui qui dépasse le judaïsme ou rejette la philosophie, Paul se présente ici comme de part en part juif (par la religion) et grec (par la culture). C’est seulement sur ce fond que peut surgir l’originalité de l’adhésion au Messie Jésus. En effet, Paul exprime et guide l’expérience religieuse des nouvelles communautés messianiques : la théorie est pour lui inséparable de la pratique. Il décrit un nouveau rapport au monde, à autrui et à soi-même, renouvelant ainsi les concepts fondamentaux de l’existence (parole, monde, temps, mal, etc.).

Mieux comprendre Paul, c’est donc être introduit philosophiquement à l’essence du christianisme.

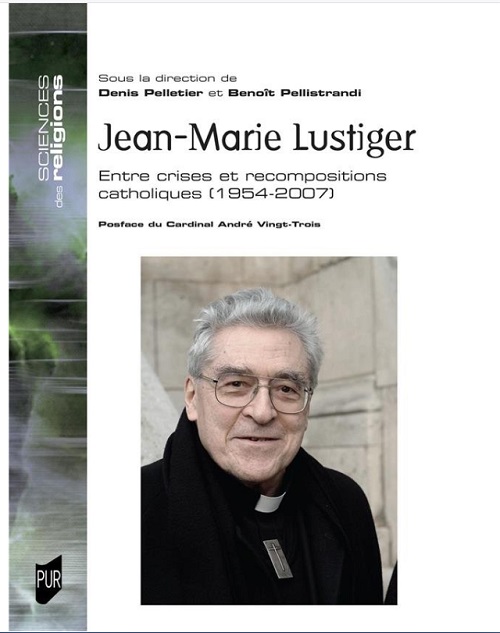

Jean-Marie Lustiger

Entre crises et recompositions catholiques. 1954-2007

Denis Pelletier, Benoit Pellistrandi (ed)

Jean-Marie Lustiger occupe une place exceptionnelle dans l'histoire contemporaine. Fils d'immigrés polonais, enfant juif converti au catholicisme avant de découvrir sa vocation de prêtre, aumônier des étudiants parisiens devenu évêque d'Orléans puis archevêque de Paris, il fut l'interlocuteur de François Mitterrand et l'ami de Jean-Paul II. Académicien, acteur du renouveau liturgique et bâtisseur d'églises, il s'engagea dans le débat de son temps, en homme de conviction dont la voix était respectée bien au-delà du monde catholique. De l'occupation aux « années 68 » et à l'effondrement du bloc de l'Est, Jean-Marie Lustiger a traversé en chrétien et en prêtre toutes les crises du second vingtième siècle, suscitant aussi des controverses que le temps qui passe n'a pas toutes éteintes. Quinze ans après sa mort, ce livre réunit autour de lui des spécialistes d'histoire et de théologie, de science politique et d'histoire de l'art. Il fait également place aux témoignages d'acteurs et d'actrices qui ont côtoyé le « premier cardinal juif de l'histoire », ainsi qu'il se définissait lui-même. Grâce à l'Institut Lustiger, qui a généreusement ouvert ses archives et permis que l'entreprise soit menée à terme, les auteurs dressent ainsi le premier portrait, à plusieurs voix, de cette figure hors du commun de notre histoire récente.

Berlioz, Flaubert et l’Orient

Sous la direction de Cécile Reynaud et Gisèle Séginger

« Voilà un homme ! et un vrai artiste ! » écrit Flaubert à la lecture de la correspondance inédite de Berlioz, ajoutant : « Que ne l’ai-je mieux connu, je l’aurais adoré ! » Berlioz et Flaubert n’ont pas eu le temps de nouer une longue amitié. Ils se rencontrent seulement en 1863 : le musicien enthousiasmé par Salammbô y a consacré un passage dithyrambique de sa Revue musicale de décembre 1862. Tandis que l’écrivain veut faire adapter son roman pour l’opéra, le compositeur est occupé par la préparation des Troyens. Mais il sollicite le romancier car il a besoin de « quelques conseils pour les costumes phéniciens et carthaginois. » Amis posthumes en quelque sorte, Flaubert et Berlioz ont accordé à l’Orient une place similaire dans leurs œuvres et leurs aspirations. Contemporains de l’orientalisme romantique, de la vogue des féeries et des grandes mises en scène orientalisantes, ils ont à leur tour apporté leur contribution à une rénovation de ses formes et de ses thèmes. L'ouvrage richement illustré réunit un ensemble de contributions des meilleurs spécialistes du sujet.