Une « Dark diversity » souligne l'étendue de l'impact des activités humaines sur la biodiversité végétale

Une étude publiée dans la revue Nature, menée par l’Université de Tartu (Estonie) et impliquant plus de 200 scientifiques de plusieurs établissements, dont l’EPHE - PSL, révèle l'effet significatif des activités humaines sur l’érosion de la biodiversité végétale. De nombreuses plantes indigènes sont ainsi absentes de leurs habitats potentiellement naturels selon l’étude, introduisant le concept de « Dark diversity ».

Ce qu’il faut retenir :

- Une « diversité fantôme » (dark diversity) désigne les espèces indigènes qui pourraient naturellement occuper un environnement en raison de leurs besoins écologiques, mais qui en sont absentes pour des raisons historiques.

- Le potentiel de la diversité végétale de 5 500 sites à travers le monde a été mesuré, révélant l’impact invisible des activités humaines sur la végétation.

- Les écosystèmes des régions fortement impactées ne contiennent que 20 % des espèces qui pouvant s’y établir, contre 35 % dans celles les moins impactées.

- La fragmentation des habitats et les activités humaines favorisent la part de cette « diversité fantôme ».

La « végétation naturelle » est souvent dépourvue de nombreuses espèces qui pourraient y être présentes, en particulier dans les régions fortement touchées par les activités humaines. Une nouvelle étude coordonnée par des chercheurs de l’Université de Tartu (Estonie) et impliquant plus de 200 scientifiques du réseau de recherche DarkDivNet, dont des chercheurs français du CNRS, de l’EPHE - PSL, et des universités Claude Bernard-Lyon 1, de Toulouse et de Bordeaux et a mis en lumière ce phénomène.

Pour réaliser cette étude, l’ensemble des espèces végétales de près de 5 500 sites répartis dans 119 régions du monde ont été recensées. Une « diversité fantôme » a ainsi pu être identifiée par l’équipe de chercheurs. Elle désigne des espèces indigènes, susceptibles de vivre sur ces sites, mais qui en sont actuellement absentes.

Cette approche permet d’évaluer le potentiel de la diversité végétale du milieu considéré, et de mesurer la proportion de celle réellement présente, soulignant l’impact invisible des activités humaines sur la végétation des écosystèmes naturels.

Dans les régions fortement affectées par la présence humaine, les écosystèmes ne contiennent que 20 % des espèces qui peuvent s’y établir. Or, le recensement conventionnel d’espèces n’est pas en mesure de détecter ces anomalies en raison des variations naturelles occultant l’ampleur de l’action humaine sur ces milieux. Celle-ci est agrégée à travers l’indice d’empreinte humaine, incluant les usages urbains ou agricoles des terres, les infrastructures de transport ainsi que la densité des populations.

L’équipe de scientifiques révèle que la diversité d’un site réagit négativement à cet indice et à la plupart de ses composantes dans une zone pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres.

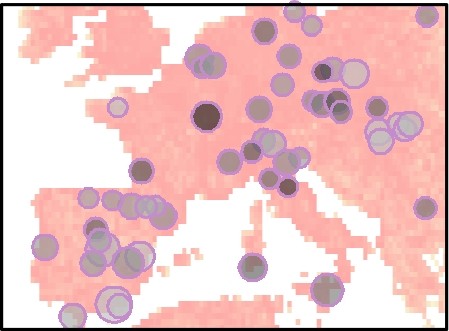

Richesses végétales en fonction de l’empreinte humaine, sur fond de carte des sites étudiés dans le projet DarkDivNet.

Ce constat met en lumière l’étendue des conséquences des activités humaines, plus importantes qu’on ne le pensait, affectant même les aires protégées terrestres. La pollution, l’exploitation forestière, les déchets, le piétinement et les incendies d’origine anthropique peuvent exclure certaines plantes de leurs habitats. Cependant, l’impact humain est moins prononcé lorsqu’au moins un tiers de la région environnante est naturelle, soutenant ainsi l’objectif mondial de protection de 30 % des terres de la planète énoncé lors de la COP15 « biodiversité ».

Cette étude dévoile l’importance de préserver les écosystèmes au-delà des aires protégées. Cette protection élargie contribuera notamment à réduire les conséquences anthropiques dans les aires actuellement protégées. Le concept de « diversité fantôme » offre par ailleurs aux défenseurs de l’environnement un outil précieux pour identifier les espèces absentes pourtant adaptées à un milieu, et suivre ainsi les bienfaits de la restauration des écosystèmes.

Référence de la publication

Pärtel, M., Tamme, R., Carmona, C. P., Riibak, K., Moora, M., Bennett, J. A., Chiarucci, A., Chytrý, M., Francesco, D. B., Eriksson, O., Harrison, S., Lewis, R. J., Moles, A. T., Öpik, M., Price, J. N., Amputu, V., Askarizadeh, D., Atashgahi, Z., Aubin, I.,. . . Zobel, M. (2025). Global impoverishment of natural vegetation revealed by dark diversity. Nature. Publié le 2 avril 2025.

Unité de recherche dont l'EPHE - PSL est tutelle

Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC) - UMR 5805

Unité de recherche sous convention avec l'EPHE - PSL

Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (LEHNA) - UMR 5023

Contact EPHE - PSL

Christopher Carcaillet

Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés (LEHNA - CNRS/ ENTPE/Université Claude Bernard)

@email